… Read the rest

我们每一个人,在出生以前,自精子和卵子结合的那一刻起,到肉身终止运行,从开始到结束,都是唯一的那个,时时刻刻与自己在一起的存在。

既然如此,我们怎么能够奢望他人全然理解自己心中的愿望,期待他人来成全我们心中的念想,妄想他人来承担我们命运中的委屈与伤痛呢?

父母不能、伴侣不能、朋友不能、子女更不能。

清楚地明了自己是谁,什么才对自己顶顶重要,这短短一生,几十年的时光,想要怎么渡过,弄明白这些,才知道如何取舍、如何抉择、如何面对人生中的起起伏伏。

如果我们对自己都不上心,我们指望谁来对我们上心呢?

清醒地活着看似难,随波逐流的日

一瞥

很多时候,我们对于自己身处的周遭,即便是天天路过,也难以说得上是全然熟知。… Read the rest

就好像这棵红色的七叶树(red horse-chestnut),多少个春夏秋冬过去,竟是第一次留意到。

午间在外用餐时,读到黄晓丹女士在《诗人十四个》中描述苏州沧浪亭的段落:

“沧浪亭是宋代苏舜钦造的园林,以清风明月、近水远山入园,在苏州所有园林中最得山野之趣。沧浪亭南面有一座假山,从假山内部藏着的石阶爬上去,上面是一个戏台,匾额上写着‘看山楼’三个字。那里视野非常开阔,向南可以远望石湖一带山的影子,向东可以看到围绕沧浪亭的河水……”

很是好奇,这沧

做好自己

“为什么大部分人都如此害怕死亡,却又鲜少珍惜生命呢?”

珍惜生命(时光),需要身、心、能量都相对稳定。相对稳定,才有可能去观照自我、才有空间去审视日常、才有心力去精进。

巨变的时代,与生俱来的尽可能不被破坏的学习能力、生而为人的与天地自然的深层连结、对大智慧的亲近与践行是一个个体安身立命的基本保障。

人类,往往不是因为做得不够把事情搞砸。而是因为害怕,无法静心、清明正视,习惯性得用不断地“做”来寻求自我安慰;亦或是出于自大,觉得自己万事“搞得定”,必须得是自己“出马”,“烟消”才能得以“平定”。

时光匆匆,即便百年,也不过… Read the rest

念念不忘 必有回响

书本上的内容,如若只是浅显地了解了解,能识字,自己读就可以,听别人讲也行,谁来讲,一般来说,差别不会太大,难以产生本质上的不同。

但若是要落实到日常生活中,学习的人就必须将眼睛看到的内容内化到心中,身心意要合一。仅仅停留在大脑层面的,大多只是一味安慰剂。

要实现内化,有时候需要得到真正的老师的点拨。而真正的老师,是需要保有高度的觉知力,有超越常人的体悟力,有丰富的亲身经历的:足够丰富、足够深刻、足够细致。

一如艾扬格生前的分享:

“我刚开始教瑜伽时,是个什么也不懂的老师。当时在环境和学生的要求下不得不教,所以我从十六岁就开… Read the rest

生命的状态

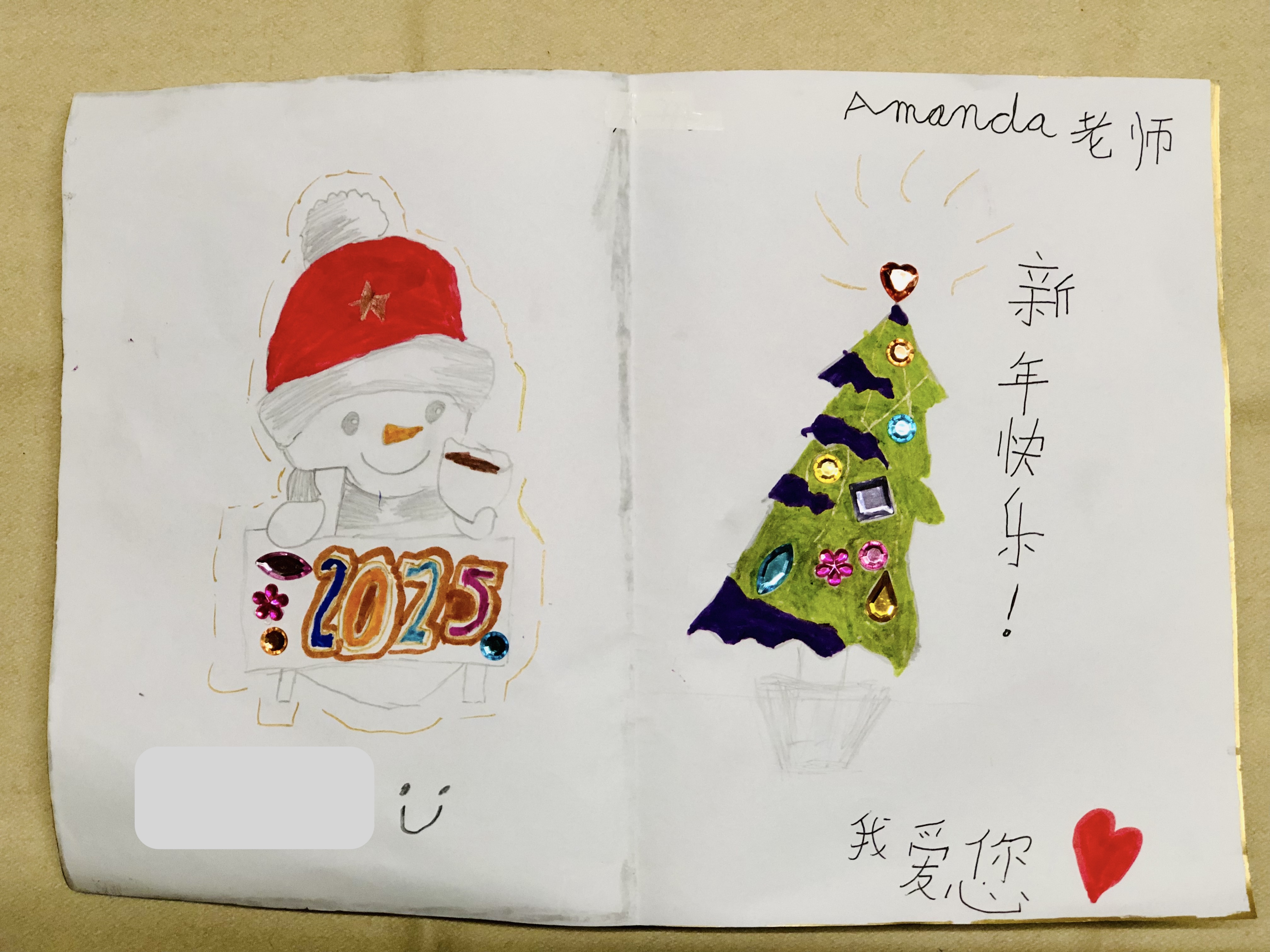

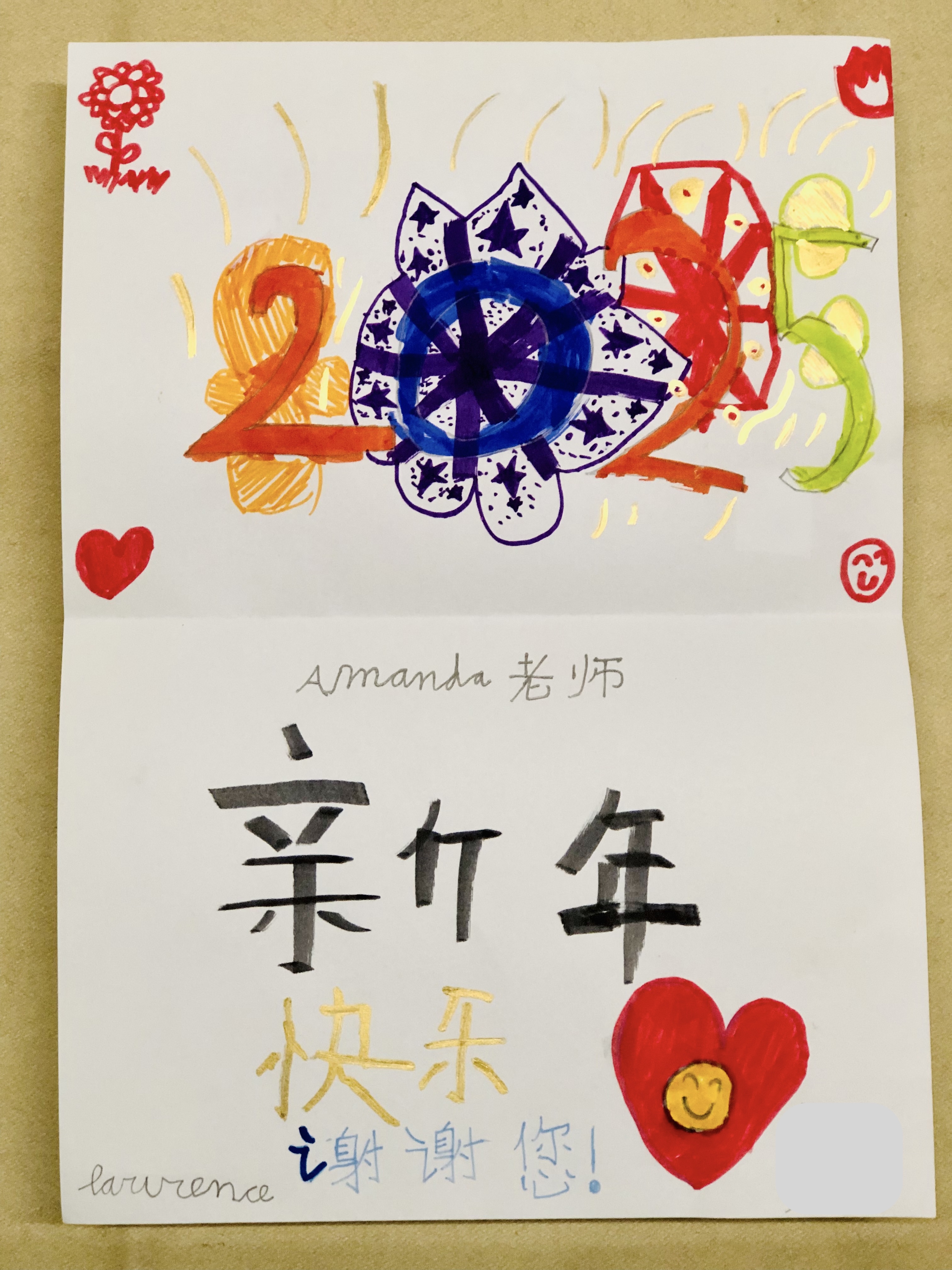

孩童喜欢一个人的时候,会把心放进去,一点一点,毫无保留。孩童喜欢一个人,不在于这个人对我有没有用处(生存必需除外)。孩童喜欢一个人,只是单纯喜欢一个人,把自己当下能够做到的最好,分享给自己喜欢的人。

成年人不一样。有相当一部分成年人,先横量对方对自己有没有实际的可用之处;有相当一部分成年人,自认为爱惜时间,祝福问候走过场,复制粘贴转发,“惜字如金”。

我时常在想,如果我不是真心要祝福你,我为什么要联系你,去说一些可说可不说的话?对于不是真心想要祝福的人,我可是一秒钟都不愿意浪费的。看,我也在“衡量”呢!

一个正常的孩童在… Read the rest

真实的模样

好奇心、想要好、学习力,这些原本就是每一个生命自带的出厂设置。只要生命个体身心发育在正常的区间范围内,勿需太多的外力去干扰。

很多时候,我们看到更多的情况是:出厂设置没有被尊重、没有被呵护好,不断被打扰,直到其好奇心被泯灭、一颗想要好的心变得破罐子破摔、鲜活的学习力荡然无存。

婴幼儿的眼眸灵动闪亮,成年人的眼眸呢?

无论处在怎样的社会大环境下,我们内心的生态环境才是真正重要的。

与其担心孩童的学习能力,不如担心孩童辨别真伪善恶美丑的能力、建立三观与生活态度过程中的身心健康程度、是否已经内化出一套在面对挫折和不如意时的自我安… Read the rest

自思量

成年人的眼 在很多时候 只是一部沾满灰尘的观景器 与那一刻不得消停的脑、焦躁难耐的心相连

幼童的眼 与心自成一体 眼即是心 心即是眼

成年人的每一天 大多只是对已有认知与习性的重复与固化

幼童的每一天 大多是崭新与未知 奇妙与挑战

带着一颗永无宁日的脑和一颗躁动不安的心 如何去引导人类社会中的幼童与青少年呢?

毕竟 在绝大多数时候 我们连基本的实相都看不到 我们既看不到自己 更看不到他人

所以 学会将头脑放下 让心回归 如孩童般任性 如孩童般专注 如孩童般真挚不做作 让真正的教育者来到自己面前 让生命从从容容完成它自己

那谁才是真正的教育者呢?

过去与未来

婴幼儿从未来而来,成年人从过去而来。

过去与未来在某一时间点,因生命缘分结缘。每一个当下,才是奇迹发生的时刻。

既然如此,过去怎么能够一味以未来是否服从自己固有的认知来判断未来的未来呢。

平等相待、互助成长、允许自己也允许孩童心智独立,脚踩当下,不评判、不越界、不臆断,才有可能帮助彼此在最大程度上享受这生命本身的丰盛、不可思议与完整性。